Еще не успеет окончиться главный взяток, а перед пчеловодом встает уже новая задача — подготовить пчел к зиме так, чтобы они могли не только ее перенести, но и сберечь энергию, необходимую для весеннего роста семей.

Благоприятная зимовка, по словам русского пчеловода прошлого века Г. П. Кандратьева, — это фундамент всего пчеловодства.

От того, какого качества пойдут семьи в зиму (сила, возраст пчел и маток, количество корма и т. д.) и как они ее перенесут, во многом зависит успех или неудача пчеловодной фермы в будущем сезоне.

Осенние работы поэтому считаются наиболее ответственными из всех сезонных работ пчеловода.

Подготовка пчел к зиме на промышленной ферме складывается из четырех основных операций: заготовки кормов во время продуктивных взятков, наращивания большой массы молодых и израбатывания старых пчел осенью, удаления с ульев лишних корпусов и постановки на гнезда кормовых.

После окончания сезона хозяйственно ценной семьей надо считать ту, которая будет иметь не менее 3 килограммов пчел, преимущественно молодых, плодную молодую матку, 30 килограммов доброкачественного печатного меда и занимать два, а семьи большей силы, развивающиеся с двумя матками, — три корпуса.

К выращиванию таких полноценных семей приступают не позже как за 2 месяца до того времени, когда ночные похолодания вынудят пчел уйти с крайних сомов внутрь гнезда и собраться более плотной массой вокруг матки и остатков расплода. В районах центра начинают наращивать пчел примерно в первой половине августа, а на юге — 3-4 неделями позже.

При содержании пчел в многокорпусных ульях семьи, как известно, к концу последнего летнего взятка существенно не ослабевают, но пчелы, принявшие участие в медосборе, для зимовки уже непригодны. Если они останутся и пойдут в зиму, то на благополучный исход зимовки трудно рассчитывать. Организм старых пчел изношен, при похолоданиях они потребляют меда больше молодых, являясь в то же время плохими производителями тепла. Вымирают старые пчелы в первые и особенно в последующие месяцы зимовки. Замечено к тому же, что во время зимы беспокойнее ведут себя те семьи, в которых больше старых пчел. Задача пчеловода -возложить на них всю тяжесть по уходу за расплодом и работе в поле, изработать их до такой степени, чтобы к концу осени они сошли на нет.

Чтобы полнее загрузить старых пчел, пасеки располагают у источников осеннего взятка и оставляют их возле него возможно дольше. На нем окончательно износят себя полевые пчелы, а более молодые из них — на выкармливании расплода. Уход за расплодом более чем какая-либо другая работа изнашивает организм пчел и укорачивает их жизнь. Процесс убыли старых пчел и рождения молодых протекает одновременно и тем интенсивнее, чем устойчивее и продолжительнее осенний взяток.

Хорошо перенести зиму и обеспечить будущее семьи могут только те пчелы, которые, народившись, не принимали участия ни в каких работах.

Чтобы за 2 месяца осеннего развития семья нарастила возможно больше молодых пчел, ей надо создать такие условия, при которых матка с первых же дней этого периода могла откладывать предельно большое количество яиц и работала 6ы на таком уровне не менее 4 недель. В остальные 4 недели проинкубируется весь расплод и молодые пчелы успеют облететься и очистить кишечник. Пчелы, родившиеся из яиц, отложенных в первую неделю и тем более в последующие, участия в уходе за расплодом уже не примут, а к работам в поле по своему возрасту не будут готовы, да таких работ в это позднее время и не бывает. Пчелы поэтому идут в зиму физиологически совершенно молодыми.

Итак, чтобы нарастить возможно больше молодых пчел к зиме, необходимо в каждой семье иметь молодую, только сеголетнюю матку, обильные запасы меда и перги, хорошее, теплое гнездо. Крайне важно обеспечить пчел небольшим поддерживающим осенним взятком. Все эти звенья составляют единый комплекс приемов, определяющих суть метода наращивания молодых пчел к зиме.

Практика показывает, что осенью наибольшее количество яиц за сутки откладывают сеголетние матки, и только те из них, которые не принимали участия в подготовке семьи к главному взятку сезона. Матки этого же года, но выведенные весной, заметно меньше кладут яиц и заканчивают работу раньше, чем те, которые начали яйцекладку во второй половине лета. Первые к этому времени уже успели отложить по нескольку десятков тысяч яиц и в какой-то мере утомились, а вторые, еще полные сил и энергии, практически только приступили к яйцекладке.

Молодые матки, которые начали работать лишь после главного взятка, во время последующих медосборов развивают высокий темп яйценоскости. Особенно высокой плодовитостью и более длинным периодом осенней яйцекладки обладают матки серой горной расы. В проблеме выращивания сильных семей к зиме на юге они могут сыграть очень важную роль.

Молодая матка способна работать с присущей ей энергией при условии, если ее не будет ограничивать гнездо, соты в нем будут правильно отстроенные и теплые, коричневые (в свежеотстроенные соты, в которых расплод не выводился, матки осенью, как и весной, яиц не кладут) и объем его будет соответствовать силе семьи.

Известно, что пчелы в ходе продуктивных взятков изнашиваются, семьи к концу медосбора уменьшаются в размере. Как только контрольный улей покажет приближение конца взятка, с ульев снимают все медовые корпуса, исключая расплодные. Если в гнездовом корпусе большая часть сотов заполнена расплодом, на этот корпус ставят медовый, который до этого находился над ним.

После снятия корпусов с медом семьи обычно остаются в четырехкорпусных ульях. В таких ульях корма и расплод размещаются в трех верхних корпусах. Нижний становится ненужным: матка сюда работать не спускается, ей вполне хватает места в более теплой части гнезда. Нижние корпуса поэтому удаляют в первые же дни после снятия медовых, оставляя всего только по три корпуса.

Если после отбора меда семья остается не в четырех, а в трех корпусах, а нижний окажется забитым пергой, что часто наблюдается в местностях с обилием пыльценосов, то его заменяют на корпус с коричневыми сотами, в которых будут небольшие участки меда и перги. Этот корпус лучше поставить в середину улья. С расплодного корпуса, который теперь займет место нижнего, матка вскоре перейдет на свободные соты среднего корпуса и разовьет в нем высокий темп яйцекладки.

Если нижние корпуса не заменить, то в этом, казалось бы, большом улье полезной площади для работы молодой матки окажется недостаточно. Она не найдет в нем необходимого ей простора, и семья не нарастит такого количества пчел к зиме, какое она могла бы нарастить.

Одновременно с переукомплектованием гнезд после главного взятка верхние летки закрывают, донья переворачивают, вставляют вкладыши. Это поможет семьям лучше защищаться от пчел-воровок и с меньшими затратами сил и энергии позволит поддерживать необходимый температурный режим в гнездах.

Осеннее наращивание пчел находится в прямой зависимости от количества корма в улье и взятка в природе.

Семья может нормально готовиться к зиме только тогда, когда в ее гнезде полное благополучие. Инстинкт размножения проявляется особенно сильно при больших запасах меда и перги и если пчелы ежедневно вносят хотя бы небольшое количество свежего нектара и пыльцы. Эти благоприятные для роста условия создают постановкой на ульи корпусов с медом и размещением пасек у источников осеннего взятка. Семьи наращивают большие резервы молодых пчел к зиме.

Каких-либо специальных приемов стимулирования осенней яйцекладки маток, которыми пользуются пчеловоды на пасеках с 12-рамочными ульями (подкормка, распечатывание маломедных сотов и др.), на фермах, оборудованных многокорпусными ульями, не применяют.

К концу осеннего развития, когда матки прекратят яйцекладку и рамки в основном освободятся от расплода, гнезда комплектуют на зиму. Верхние корпуса, куда пчелы осенью могли сложить недоброкачественный (падевый) мед, и нижние, свободные от расплода, удаляют. Средние, где моryт еще оказаться остатки расплода, вокруг которого пчелы уже скучиваются и начинают формировать зимний клуб, опускают на донья и на них ставят по корпусу с медом, заготовленным для зимнего питания пчел в один из лучших взятков сезона.

Кормовой корпус — важнейшее достижение практического пчеловодства, которое принес с собой разборный многонадстроечный улей. В нем не только корм самого высокого качества, но и его обилие. Кормовой корпус -это тот элеватор, из которого семья пчел черпает для себя все, что ей нужно для жизни с осени до нового урожая. А качество и обилие корма — это прежде всего сохранение энергии молодых пчел осенью, хорошая зимовка, быстрый рост семей весной, наиболее полное использование всех взятков сезона и значительное сбережение труда и времени пчеловодов.

Методом содержания пчел с кормовым корпусом -одним из самых прогрессивных в современном промышленном пчеловодстве — успешно пользовался еще Н. М. Витвицкий. С каждого своего улья он летом снимал по одной верхней наполненной медом надставке, сохранял до осени и к концу осеннего развития ставил сверх гнезд семьям, у которых было мало меда. «Часть снятых улейков (надставок.-Авт.), — советовал он,-сберегайте для кормления тех пчел, в конце лета и осенью которые достаточно не запаслись медом на зимний свой корм».

При наличии кормовых корпусов исключена зимовка на недоброкачественных кормах: падевом меде, вересковом, быстрокристаллизующемся (с крестоцветных и подсолнечника).

Гнездо семьи комплектуют на зиму из двух корпусов — верхнего кормового и нижнего, состоящего из маломедных сотов, на которых в основном и сформировывается клуб пчел. Устроенное таким образом гнездо в двухкорпусном улье напоминает гнездо диких пчел, подготовленное ими самими к зиме.

Клуб пчел в двухкорпусном улье перемещается не по горизонтали — от передней стенке к задней, как это бывает во всех однокорпyсных ульях, а по вертикали -снизу вверх, как в естественном жилище. Двухъярусное гнездо близко к естественному еще и тем, что пчелы в нем благодаря пространству между рамками нижнего и верхнего корпусов имеют возможность легко переходить из одной улочки в другую или с периферии клуба внутрь его. Лабиринты и проходы, которые обычно бывают в гнездах диких пчел, и позволяют им свободно перемещаться в клубе, заменяют межкорпусное пространство.

В практике американского пчеловодства много лет применяется так называемая кормовая надставка. Это тот же корпус, но высотой наполовину меньше. Его размеру соответствуют и рамки. Ставят их на ульи для заполнения медом тогда же, когда и кормовые корпуса.

Кормовые надставки дают не только семьям, вырастившим к зиме лишь по 1 – 1,5 корпуса пчел и которым большего количества корма, чем имеется в надставке, не потребуется, но нередко и сильным, занимающим осенью по два корпуса и более. Считают, что запасов меда, которые бывают в гнездах и кормовых надставках, более чем достаточно на весь осенне-зимний период, а на ранневесенний им дают новые кормовые надставки или даже целые корпуса.

Известно, что во время зимовки, особенно неблагополучной, мед нередко портится (кристаллизуется или, наоборот, разжижается и закисает), а в семьях, заболевших поносом, пачкается экскрементами и весной уже не используется пчелами. Если же мед, остающийся после зимовки пчел в их гнездах, сберегать на складе, то он предохраняется от порчи. Так и делают пчеловоды-фермеры: они хранят эти излишки меда на складе и отдают пчелам после зимовки.

Американская практика использования в пчеловодстве кормовых надставок (полукорпусов) ценная и заслуживает того, чтобы ее активно внедрять на промышленных фермах нашей страны.

Когда пчел наращивают к зимовке с помощью маток-помощниц (в районах с весенним продуктивным взятком), семьи осенью обычно занимают по три корпуса. При окончательном комплектовании таких гнезд кормовые корпуса дают взамен верхних. В зиму каждая объединенная семья идет в трех корпусах. Такие сильные семьи обладают способностью противостоять воздействию низких температур и легко переносят самые суровые и продолжительные зимы без какого-либо дополнительного утепления гнезд.

Пчелы, зимующие в трех корпусах, формируют клуб в середине большого гнезда, с боков ограждая себя своеобразной медоперговой оболочкой. Основные запасы меда, как и при содержании пчел в двух корпусах, располагаются над гнездом, в третьем корпусе. Рамки с пертой остаются в обоих нижних корпусах. Клуб с осени формируется преимущественно в середине улья, частично захватывая соты верхнего и нижнего корпусов, а примерно к половине зимовки перемещается в оба верхних корпуса.

При таком расположении клуба пчелы в зимнее время невольно соприкасаются с медом и пергой и по мере надобности потребляют то и другое. Организм пчелы во время зимовки получает все необходимое для нормального существования, что очень важно в практическом пчеловодстве.

Известно, что пчелы, зимующие только на одном углеводном корме, теряют из организма большой процент белка, срок их жизни укорачивается, весной семьи растут замедленно, потомство от них рождается хилым и малопродуктивным.

Под клубом пчел, зимующих в трехкорпусном улье, создается своеобразная воздушная подушка (как в естественном жилище пчел), которая способствует нормализации влажности в улье.

Известный знаток практического пчеловодства М. А. Дернов не случайно предусмотрел в своей конструкции улья большое подрамочное пространство. В украинских лежаках (на узко-высокую рамку) пчелы также зимуют лучше, чем в 12-рамочных. В ульях с узко-высокими сотами бывает меньше сырости и подмора.

В гнездах, составленных из трех корпусов, как показывает практика, пчелы зимуют хорошо, семьи весной быстро растут и требуют меньшего внимания (реже приходится менять корпуса местами). Зимовку со свободным от пчел нижним корпусом чехословацкий ученый Б. Томашек называет воздушной. Он указывает, что в таких гнездах пчелы зимуют лучше, чем в обычных. В ульях бывает сухо, семьи выкармливают расплода весной на 20-б0, а летом на 30 процентов больше и сбор меда увеличивается наполовину.

Кубанский пчеловод И. Ганкевич оставлял на зиму в трехкорпусных ульях не только сильные, но даже и средние семьи. По ею мнению, большой объем гнезда не оказывает отрицательного влияния ли на зимовку пчел, ни на весеннее развитие их.

После окончания последнего осеннего взятка пчел свозят на центральную усадьбу, ульи размещают около зимовников, а с наступлением устойчивых холодов убирают в помещения.

В хозяйствах, где пчелы зимуют на воле, ульи с кочевки обычно возвращают на свои стационарные пасеки, ставят на подставки и в конце осени обертывают толем. Здесь они и стоят до весны. Если на некоторых стационарных пасеках нет источников ранневесеннего взятка, то с последнего взятка пчел перевозят туда, где он имеется. В некоторых случаях такая перевозка более выгодна, чем двойная (с осенних медоносов на пасечную усадьбу, а с нее к источникам весеннего взятка), особенно в тех районах, где ранняя кочевка срывается из-за бездорожья.

Зимующие на воле семьи находятся под прямым и постоянным воздействием внешней среды. Падает ли температура воздуха или дуют пронизывающие ветры, внезапно ли наступило потепление или льют дожди — на все это реагируют пчелы, и тем сильнее, чем резче эти колебания и чем хуже они от них защищены. Особенно пагубно влияют на зимующих под открытым небом пчел северные и восточные ветры. Они выдувают из улья тепло и снижают температуру в самом клубе пчел. Восстанавливая ее, пчелы намного больше, чем им требуется для поддержания жизнедеятельности, расходуют меда — своего главного энергетического топлива. Если пчелы подвергаются продолжительное время действию ветра, они изнашиваются, и семья, ушедшая в зиму даже с большим количеством молодых пчел, выходит из зимовки качественно ослабленной, с пчелами, которые вымирают весной прежде, чем воспроизведут потомство.

Особенно сильно изнашиваются пчелы в ульях на рамку 435х300 миллиметров. Клуб пчел, зимующий в 12-рамочном улье или лежаке, оказывается разобщенным на совершенно изолированные друг от друга улочки. Пчелы лишены возможности переходить из улочки в улочку и не могут проникать с периферии к ядру клу6а ни сверху (рамки плотно прикрыты холстиком), ни с боков, ни снизу (из-за холода). Каждая улочка пчел фактически живет самостоятельной жизнью и вынуждена в одиночку, небольшим числом особей, а не совокупными силами семьи противостоять воздействию суровых внешних факторов.

Совершенно иные условия, близкие к естественным, создаются для пчел в многокорпусных ульях. Благодаря тому, что гнездо комплектуется на зиму из 2-3 ярусов сотов, между каждой парой которых имеется пространство, пчелы каждой улочки легко общаются между собой. Те из них, которые составляют оболочку клуба, протискиваются внутрь, чтобы согреться и подкрепиться кормом, а на их место приходят другие, из более глубоких слоев. Семья, таким образом, живет единым, цельным организмом и с наименьшей тратой сил и энергии преодолевает трудности зимы.

Если большой подмор обычно говорит о том, что в зиму пошло слишком много старых пчел, то преждевременное весеннее ослабление семей — всегда результат плохой зимовки.

На крупных товарных фермах пчел оставляют на зиму на воле в таком виде, в каком они находились поздней осенью. Стенки ульев, дно и утепленный потолок вполне надежно укрывают гнездо от зимних холодов. В районах с большим снежным покровом зимовка пчел протекает нормально даже в пятидесятиградусные морозы, если пасека не пронизывается ветрами и ульи занесены снегом.

В местностях, где зимы бывают с сильными ветрами или влажные, снег долго не держится, многокорпусные ульи обычно завертывают в темные воздухонепроницаемые и влагоотталкивающие материалы. Чаще всего для этого используют толь, рубероид, пергамин. Перед укрытием ульев нижние летки сокращают до 2-3 см, а в верхних корпусах их открывают, на гнезда кладут толстые подушки (лучше моховые), предварительно открыв отверстие в потолках, предназначенное для удалителя пчел, или специально вырезанное вентиляционное.

Улей обертывают вместе с дном и крышей, обвязывают шпагатом, против летков прорезают соответствующие отверстия. Чтобы между толем и стенкой улья в зоне летков не образовался зазор, который будет мешать выходу пчел из улья и за который может попадать дождь или снег, рубашку в этом месте прижимают к стенке планками, предварительно выдолбив в них летковые отверстия. Для того чтобы отверстия не сместились, планки укрепляют, подсунув их под обвязку, а нижние летки прикрывают наклонно поставленными дощечками. В таком виде ульи идут в зиму.

Верхний леток и воздухопроницаемый потолок открывают для выхода из жилища пчел водяных паров, образующихся в результате жизнедеятельности семьи. Установлено, что семья, израсходовавшая зимой килограмм меда, выделяет примерно такое же количество воды. Если водяные пары не найдут выхода из улья, то они, вследствие значительной разности температур воздуха, выходящего из клуба и находящегося в улье, осядут на стенках улья и на сотах, свободных от клуба, в виде капелек воды. С течением времени в улье станет сыро, а это резко ухудшит зимовку пчел.

Бояться того, что через открытый верхний леток, являющийся своеобразной вытяжной трубой, гнездо будет сильно охлаждаться, не следует, так как он вскоре покроется инеем, который и замедлит обмен воздуха в улье.

Моховая подушка защищает гнездо сверху от охлаждения и частично вбирает влагу, не вышедшую через верхний леток.

Рубашки на ульи надевают вскоре после того, как пчелы начнут образовывать зимний клуб, но еще будут иметь возможность облетываться.

Обертки не только защищают ульи от ветров, дождей и холода, но и способствуют позднеосеннему и ранневесеннему облетам пчел. Под темными рубашками температура в гнезде от солнца значительно повышается. Тепло проникает внутрь улья, разрушает клуб и содействует облетам пчел. Из ульев, не защищенных оберткой, пчелы в это время не выходят. Важно также обернуть ульи, пока они сухие. Оберточный материал при аккуратном пользовании служит много лет.

Содействует выходу пчел на облет и солнечный свет, который проникает через летки. Из ульев, размещенных летками на юг, семьи облетываются дружнее и в более поздние сроки. Поэтому многие пчеловоды после возвращения с последней кочевки ставят ульи передними стенками на юг.

Потери тепла, вырабатываемого пчелами в обернутых ульях, снижаются до минимума, приближаясь к естественным.

При укрытии улья толем между стенками и оберткой образуется воздушная подушка, являющаяся плохим проводником холода.

В северных районах Канады, где пчелы в основном зимуют на воле, между толем и стенками ульев прокладывают слой сухих листьев или соломы.

Некоторые наши пчеловоды особое внимание уделяют утеплению дна. Подставку заполняют торфяной крошкой, кострой или хвоей. Чтобы она не отсырела и не передала влажность дну, подставку помещают не на грунт, а на кусок толя или рубероида.

В местах с обильными снегопадами ульи обычно заносятся снегом, который во время зимы служит дополнительной защитой от ветров и морозов. Ближе к весне от передних стенок снег отбрасывают. В один из благоприятных дней пчелы облетятся. Обычно они выходят из улья через верхний леток.

Пагубное действие ветров снижает естественная защита: складки рельефа, древесно-кустарниковая растительность, строения. При размещении ульев на зиму это надо принимать во внимание.

В последние годы пропагандировалась зимовка пчел с наглухо закрытыми нижними и верхними летками. В таких ульях создается повышенная концентрация углекислого газа. Она-то якобы и обусловливает хорошую зимовку и быстрый рост семей весной.

Практика показывает, что без вентиляции в ульях бывает больше плесени, сырости и подмора, чем при частично открытых нижних и верхних летках.

Следует также заметить, что в гнезде пчел, построен-ном в дупле дерева, то есть в их естественном жилище, повышенной концентрации углекислого газа создаться не может. Пчелиная семья поселяется обычно в верхней части дупла. К его потолку пчелы прикрепляют соты. Какой бы величины эти соты ни были, под ними почти всегда остается пустое, незанятое пространство. Нижнюю часть стенок и дно дупла пчелы никогда не прополисуют. Леток у них всегда открыт, только при теплой и умеренной зиме он бывает более широким, а в суровую и продолжительную — небольшим. Углекислый газ, насыщенный парами, который выделяется в результате жизнедеятельности семьи, в силу своих физических свойств опускается вниз дупла. Здесь он, как губкой, поглощается и удерживается трухлявой пористой древесиной. Ее поглотительные свойства тем выше, чем больше дупло. Удаление влаги в дупле процесс не только механический. Он, несомненно, связан с жизнедеятельностью микрофлоры, разрушающей гниющее дерево. Видимо, на пчел благоприятно влияет само дерево, в котором, как известно, жизненные процессы не прекращаются и зимой. Примечательно, что пчелы, дикие и одомашненные, улетевшие с пасек, ищут и находят себе убежище только в дуплах живых деревьев. То количество кислорода, которое требуется пчелам зимой, поступает к ним через леток и через него же выходит из дупла часть паров и углекислого газа. Он прекрасно выполняет роль вентилятора.

Таким образом, в естественном жилище пчелы находятся при постоянном доступе свежего воздуха и отсутствии углекислоты, то есть в атмосфере, совершенно противоположной той, в которой оказываются пчелы в улье с наглухо закрытыми летками.

Известный американский профессор К. Фаррар справедливо указывает, что с лучшими результатами пчелы зимуют в ульях с нижними летками размером до 2,5 -5 сантиметров и полностью открытыми верхними круглыми. По его мнению, проникновение воздуха через нижний леток улучшает зимовку и препятствует появлению сырости и плесени на сотах нижнего корпуса, которые не обсиживаются пчелами.

В последние годы большинство наших пчеловодов-многокорпусников стало практиковать зимовку с двумя открытыми летками, а воронежские к тому же — и с открытыми вентиляционными отдушинами в потолках. Некоторые пчеловоды предпочитают зимовку пчел на воле в ульях с плотно закрытыми нижними и открытыми верхними летками.

При такой подготовке семей и защите ульев голевыми рубашками зимовка пчел в многокорпусных ульях с толщиной стенок 25-35 миллиметров проходит одинаково хорошо в самых разных климатических зонах.

Установлено, что толщина стенок улья вместе с утепляющим материалом существенно не влияет на изменение температурного режима в гнезде. Если воздействие холода сильное и продолжительное, то температура воздуха, окружающего клуб, будет почти одинаковой с внешней, но в улье с толстыми стенками она упадет чуть позже, чем с тонкими. Причем это различие во времени бывает настолько кратким, что его в расчет не принимают. Не случайно поэтому американские пчеловоды оставляют зимовать пчел на воле даже в ульях с толщиной стенок 22 миллиметра не только в южных, но и в северных штатах.

Хорошо известны случаи выживания поел в районах с суровой и продолжительной зимой вне дупла, прямо под открытым небом. Отстроенные ими соты на ветвях дерева защищались всего лишь 2-3-миллиметровой прополисной рубашкой.

В процессе естественноисторического развития пчелы выработали ценное свойство самоизолироваться от действия низких температур. Активно реагируя на те или иные изменения температуры внешнего воздуха, клуб может уменьшаться, образуя плотную корку из пчел толщиной в несколько сантиметров, или увеличиваться в объеме. Установлено, что жизнь пчел протекает нормально, даже если температура на расстоянии 2-2,5 сантиметра от оболочки клуба упадет ниже нуля.

Для благополучия зимовки пчел большее значение, чем толщина стенок улья, имеют кормовые запасы. Сильные продуктивные семьи перенесут зиму независимо от того, утеплен их улей снаружи или нет, если потребность пчел в меде и перге в ходе зимовки будет полностью удовлетворена. Правда, семьи, не укрытые толем от ветра, израсходуют значительно больше корма и энергии.

В их гнездах может преждевременно, задолго до окончания зимовки, появиться расплод. Развитие его в эту пору протекает не при 35, как весной и летом, а при 32 градусах тепла. При такой температуре начинают особенно усиленно размножаться споры ноземы. Если пчелы заражены нозематозом, болезнь прогрессирует, семьи ослабевают.

При зимовке пчел в помещениях ульи ставят один на другой в 2-3 яруса.

Семьи, находящиеся в зимовнике, в особом уходе не нуждаются. Кормов у них более чем достаточно, качество меда отличное. Против проникновения в зимовник грызунов заблаговременно принимают меры: в норы и по углам кладут отравленные приманки, пол посыпают песком слоем 10 сантиметров, устанавливают автоматические мышеловки, летки закрывают заградителями.

Зимовники посещают редко и в основном только для проверки показаний приборов и для принятия мер, нормализующих температуру и влажность воздуха. Если зимовник отвечает всем техническим требованиям, то колебания температуры и влажности бывают в нем настолько незначительными, что пчелы на них не реагируют, покой их не нарушается.

Помощь отдельным, плохо переносящим зиму семьям, которую обычно рекомендуют оказывать, на промышленных фермах не практикуют. Она обходится очень дорого, так как неизбежно приводит в сильное возбуждение пчел остальных семей и ухудшает зимовку.

В. Родионов, И. Шабаршов

«Многокорпусный улей и методы пчеловождения»

Мир цветковых растений исключительно богат и многообразен. Одни из его видов зацветают ранней весной, как только земля освободится от снежного покрова, цветки других раскрываются позже, когда установится теп-лая погода, третьи цветут летом, а многие — и глубокой осенью.

Высшие цветковые растения, и особенно сильные нектароносы, распределились по земле так, что каждый их вид обособился в наиболее благоприятном для произрастания месте: по берегам рек и заболоченным местам — многочисленное семейство ивовых; на богатых гумусом почвах — массивы липы; на вырубах и лесных. гарях — малина и кипрей; по поймам больших и малых рек, в предгорьях и на вершинах гор — буйная травянистая флора; на опушках и увлажненных лесных полянах — заросли вереска.

В связи с интенсификацией сельского хозяйства, подъемом культуры земледелия и изменением системы землепользования в природе почти не стало таких мест, где пчелы могли бы постоянно находить предельно большое количество нектара.

Все это поставило пчеловодные фермы колхозов и совхозов в такие условия, в которых кочевка с пчелами стала основным, а для многих и единственным методом получения товарной продукции.

Кочевкой как методом повышения продуктивности пчеловодства особенно широко пользуются на Кубани, Украине, во многих районах Поволжья и центральных областей. На Дальнем Востоке, где в большинстве случаев есть возможность получать товарную продукцию при стационарном содержании, сторонников кочевого пчеловодства с каждым годом становится все больше и больше.

Пчеловоды Кубани, которых по праву называют лучшими кочевниками мира, перевозят пчел по нескольку раз за сезон. Рано весной — в конце марта — начале апреля — из степных районов, в которых медоносная флора не обеспечивает нормального роста пчелиных семей, пасеки перебазируют в предгорья и горы Главного Кавказского хребта, где в это время зацветают дикие плодовые: кизил, черешня, абрикос, груша и яблоня. За ними открывается взяток с боярышника, кленовых и многих других древесно-кустарниковых медоносов. За счет ранневесеннего взятка семьи не только хорошо развиваются, но и с избытком пополняют израсходованные за осенне-зимний период запасы корма.

В конце мая, когда взяток в лесосадах заканчивается, с пчелами переезжают в лес, лесополосы и парки на белую акацию и гледичию, потом на эспарцет, эфиро-масличные и лекарственные культуры, подсолнечник.

После взятка с подсолнечника одни фермы вывозят свои пасеки на взяток с жабрея, другие — в подсохшие плавни, где поздно осенью обильно выделяют нектар мята, астра плавневая, кермек, осот и многие другие растения.

Пчеловоды многих центральных районов, Белоруссии и Северной части Украины весной размещают пасеки в плодоносящих садах, по поймам рек и опушкам леса.

Передовой пчеловод колхоза «Оборона» Ф. В. Ермолин добивается высоких медосборов главным образом потому, что ежегодно ранней весной вывозит колхозную пасеку в лес. По его словам, лес ранней весной — это скрытая от людских глаз и открытая для пчелы кладовая нектара и пыльцы. Лес еще кажется мертвым, но уже цветет орешник. Затем наступает очередь чернотaла, клена, крушины и других деревьев и кустарников, которые, словно по указанию самой природы, создают конвейер цветов, дающих обильную пищу пчелам. В этот ранний период, когда за пределами леса для пчел еще ничего нет, семьи собирают по 2 килограмма меда и более в день. Это неплохой взяток для ранней весны.

Пчеловоды охотно ставят пасеки среди зарослей ивы, многочисленные виды которой дают пчелам взяток около месяца. При благоприятных погодных условиях сильные семьи собирают с нее по 25-30 килограммов меда. Пасеки обычно размещают в тех местах, где к зарослям ивы примыкают луга, чтобы пчелы здесь же, на месте, использовали и последующий взяток с разнотравья.

После медосбора с лугов многие колхозные и совхозные фермы перевозят пчел на липу, а потом на гречиху, имея таким образом за сезон четыре продуктивных взятка.

В районах северо-запада с пасеками кочуют на халину, медоносное разнотравье, гречиху и вереск. Пчеловоды Узбекистана и других среднеазиатских республик кочуют в горы Тянь-Шанд и Памира, в степи и на хлопок, обеспечивая пчел непрерывным взятком с ранней весны до глубокой осени.

Страдная пора добычи меда не заканчивается главным взятком. На Дальнем Востоке после липы цветет позднее разнотравье, серпуха и леспедеца, в районах Башкирии, Татарии, Чувашии — гречиха, в Закавказье-альпийская и субальпийская растительность. В ряде районов Украины после гречихи — источника главного взятка — цветут массивы подсолнечника.

Кочевки обеспечивают стабильность высоких медосборов, резко снижая отрицательную роль неблагоприятно складывающихся погодных условий, от которых в сильной степени зависят успехи стационарных пасек. На единицу затраченного труда и средств, связанных с транспортировкой пчел, пасеки производят продукции в 2-3 раза больше по сравнению с теми, которые остаются на месте. Объясняется это тем, что перевезенные семьи продолжают оставаться рабочей, производящей силой, а не потребляющей, как стационарные.

В 1966 году совхоз «Спасский» Приморского края вывозил к источникам взятка 10 пасек, затратил на кочевку 3960 рублей, а дохода от этого получил 40 360 рублей; колхоз «Червоная заря» Спасского района -соответственно 200 и 6252 рубля. Пчелиные семьи Приморской опытной сельскохозяйственной станции, вывезенные после липы в степь, дaли в среднем по 150 килограммов меда, а не кочевавшие — только по 95 килограммов.

Колхоз имени ХХII партсъезда Советского района Ставропольского края трижды за сезон перевозит своих пчел и откачивает по 40-50 килограммов меда от каждой семьи, тогда как на стационарных пасеках товарный мед — редкость.

Промышленное пчеловодство не может опираться на какой-то один продуктивный Взяток. Как бы он ни был силен и продолжителен — это лишь небольшая часть общего медосбора.

Прежде чем перебазировать пасеки (а кочевки могут быть не только на близкие, но и на дальние расстояния) для них заранее подыскивают массивы медоносной растительности. Вся весенняя кустарнико-древесная флора, как правило, продуцирует нектар ежегодно, лишь 6ы этому благоприятствовала погода. Определять степень нектаровыделения у таких растений не требуется. Достаточно знать только их площадь. Липа же, если она даже и произрастает на хорошо увлажненной, богатой гумусом почве, нектар обычно продуцирует через год, на почвах песчаных почти не нектароносит, хотя и цветет ежегодно. В лесном массиве одна часть лип, как правило, нектароносит в один год, а другая — в другой, поэтому практически взяток с нее бывает ежегодно. Пчеловоды Приморья, например, получив взяток с липы на юге края в один, скажем, четный год, кочуют во второй, нечетный, на липу в северные районы или в соседний Хабаровский край. Учитывая эту особенность липового взятка, пчеловоды Хабаровска заранее определяют, в каком году и куда они будут кочевать.

Для подыскания липовых массивов с наибольшим набором бутонов и уточнения предполагаемой степени продуцирования нектара дальневосточные пчеловоды практикуют трехкратную разведку. В первую — в конце мая — начале июня, примерно за месяц до начала цветения липы, уточняют количество набранных бутонов. Участки, к которым решено подвезти пчел, вторично обследуют через 2-3 недели. В этот раз определяют ход развития бутонов.

«Если прилистники крупные, сочные, ярко-зеленой окраски, — пишет старший зоотехник Кировского пчеловодного совхоза Приморского края М. И. Корчагин, -бутонов в соцветии много, сами соцветия крепко держатся на ветках, головки бутонов живые, зеленые, сочные и хрупкие, при нажиме легко ломаются, едва не брызжа соком, под деревом не видно ни одного осыпавшегося соцветия — все это, вместе взятое,- признаки здорового набора цвета, и медосбор с таких деревьев должен быть хороший. И, наоборот, прилистники мелкие, узкие, бледные и лохматые, с желтоватым налетом, порой скрюченные или непропорционально вытянутые, бутонов в соцветии мало, головки их вялые, покрыты желтоватым пушком, при нажиме не отламываются, а чаще всего отрываются всем соцветием у черешка, под деревом бросается в глаза много осыпавшихся бутонов, целых соцветий или только прилистников — это признаки того, что липа здесь нектара выделять не будет. От таких мест следует сразу же отказаться.

При повторном обследовании обращают внимание и на чистоту бутонов. Если на них видны темные точечки, значит, они поражены долгоносиком. Чем выше степень поражения бутонов, тем меньше вероятность получения товарного меда.

Для уточнения выводов о6 отобранных участках леса и сроков зацветания липы за 2-3 дня до распускания первых бутонов проводят третье, заключительное обследование. Если объективные данные о предполагаемом медосборе подтвердятся, сразу же подыскивают наиболее подходящие пути подъезда, готовят место для размещения пасек (вырубают лишние кустарники, выкашивают траву). Пчел подвозят на второй день после начала цветения.

С лугов, а также с эфиромасличных растений, гречихи, подсолнечника, хлопчатника взяток постоянен. Пасека колхоза Янги-Абади Андижанской области Узбекской ССР, например, ежегодно получает с хлопчатника по 2-2,5 пуда меда от каждой семьи пчел. Сила же взятка обусловливается погодой и фоном, на котором возделываются эти культуры. Предпочтение отдают массивам, хорошо освещенным солнцем, медоносам с развитой вегетативной массой, произрастающим в местах с более увлажненным микроклиматом.

Важное значение при выборе участка имеют подъездные пути. Останавливаются на том массиве, к которому в любую погоду можно без труда подъехать и, когда надо, увезти пчел обратно. Неисправности дорог, которые могут привести к вынужденным остановкам, устраняют прежде, чем по ним начнут переброску пчел. Всякие остановки, даже на самое короткое время, вредно отражаются на семьях, а иногда приводят к потере большого количества пчел.

Перед тем как перевезти пчел к массиву медоносов, определяют его нектарозапас и, исходя из этого, решают, какое количество ульев можно около него разместить и в каком месте их поставить. Если массив приблизительно квадратный и по площади не выходит за пределы полезного радиуса лёта пчел, ульи лучше ставить в центре его, в крайнем случае — на противоположных сторонах, разбив их на две части. Если участок с медоносами вытянулся лентой (заросли по беретам рек, лесополосы), то пасеку от пасеки ставят не ближе 2 километров. Принцип размещения пасек у естественных и посевных медоносов одинаков.

Лучшим местом для пасеки считается такое, которое будет защищать ульи от ветра (складки рельефа, древесно-кустарниковая растительность), иметь более или менее ровную поверхность, по которой могла 6ы двигаться автомашина. Накануне приезда или в тот же день расставляют ульевые подставки, устанавливают поилку, навес для контрольного улья и весы, завозят необходимое пасечное оборудование и инвентарь. На одной из обслуживаемых пчеловодом пасек монтируют кочевую будку.

В зависимости от особенностей кормовой базы с пчелами кочуют во все периоды сезона, начиная с весны и заканчивая осенью. Ранневесенние и позднеосенние перевозки практикуют главным образом для наращивании пчел. В более поздний период весны, летом и в начале осени с пчелами кочуют для получения товарной продукции.

Всякая перевозка пчел, даже на короткое расстояние, связана с большим беспокойством семьи и серьезным нарушением ее жизнедеятельности. Стук по улью, резкое ухудшение вентиляции гнезда, особенно если пчел перевозят с наглухо закрытыми летками, погрузка и толчки в лупи, выгрузка — все это приводит пчел в сильное возбуждение. Особой остроты оно достигает в улье, из которого пчелы не могут выйти. Повинуясь рефлексу свободы, пчелы безуспешно пытаются вырваться на волю, сильно раздражаются, крайнее возбуждение охватывает всю семью. В улье может резко подняться температура, что нередко приводит к обвaливанию свежеотстроенных сотов, гибели расплода, параличу матки, а иногда и к запариванию всей семьи. Не случайно поэтому в промышленном пчеловодстве, особенно в США, широкое распространение получил способ перевозки пчел с открытыми летками, исключающий все эти последствия.

Перевозка пчел с одного места на другое — явление, чуждое их природе. Чем лучше она будет подготовлена и проведена, тем менее болезненно ее перенесут семьи.

Легче всего пчелы переносят перевозку к первым весенним взяткам. В это время семьи менее сильны, в их гнездах еще немного расплода и жидкого меда, совсем не бывает свежеотстроенных сотов, наружная температура воздуха невысокая.

Подготовка к перевозке пчелиных семей в многокорпусньх ульях отличается исключительной простотой. Все операции выполняются быстро и с минимальными затратами труда.

Во время весенних кочевок работа сводится лишь к одной операции — скреплению разборных частей улья.

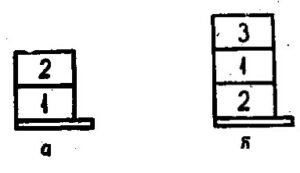

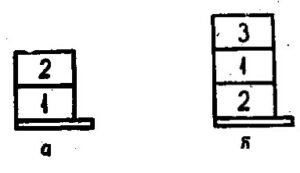

Рамки многокорпусного улья имеют постоянные боковые разделители и в дополнительном креплении не нуждаются. Корпуса друг с другом, дном и крышей скрепляют тросами, жесткими скрепами с замковым соединением, самыми различными поясами (рис.). Пчеловод П. А. Баранов для упаковки трехкорпусных ульев пользовался цепными скрепами.

Просто и надежно скрепляют разборные части улья двумя кусками мягкой проволоки; один пропускают под дно ближе к передней стенке и закручивают на крыше, другой — ближе к задней стенке. Работу эту выполняют вдвоем: один стамеской отделяет улей вместе с дном от подставки, другой подсовывает скреп. Концы скрепа соединяют, замком или болтом стягивают их, надежно скрепляя улей.

На сильный внешний раздражитель, каким является стук по улью во время погрузки на автомашину, семья обычно отвечает дружным выходом значительно-го количества сторожевых и летных пчел. Если пчел перевозят с открытыми во всю ширину летками, то встревоженные пчелы выходят из ульев и облепляют передние стенки нижних корпусов. Так как время позднее (к погрузке приступают вечером, сразу же после захода солнца и окончании лёта), пчелы не взлетают, но могут расползаться по ульям и мешать работе. Чтобы пчел выходило меньше, а вышедшие возвратились в гнезда, между рядами погруженных ульев периодически дают по нескольку клубов дыма. Пчелы вскоре успокаиваются. Выход их из ульев во время движения автомашины возможен, но не опасен: от своих летков они далеко не отходят.

Этот прогрессивный способ перевозки пчел все более настойчиво входит в практику нашего пчеловодства. «В первый раз, — пишет С: Клименков, пчеловод Анжеро-Судженского совхоза Кемеровской области, — я перевозил 56 семей с открытыми на всю ширину летками на расстояние 171 километр, из них 18 километров буксировал трактор ДТ-54 в течение 7 часов. В пути автомашину сильно трясло и качало. Однако пчелы оставались в ульях и не пытались выйти наружу».

Пчеловод совхоза «Искра» Тамбовской области Е. Фомин рассказывает — Совхозную пасеку в 60 семей я рискнул перевезти к массиву подсолнечника в ульях с полностью открытыми летками. Перед погрузкой в легок каждого улья пустил по 2-3 струи дыма. Ульи на машине установил рамками в направлении хода. В начале пути из части ульев пчелы выкучились на передние стенки, но вскоре успокоились н вели себя нормально. Перевозка пчел прошла отлично. Таким же способом и с теми же результатами я перевез пчел обратно.

Этот способ кочевки ценен тем, что он не только гарантирует отличные результаты, но и избавляет пчеловодов от хлопот по подготовке семей к перевозке, а хозяйства от дополнительных затрат средств на приобретение или изготовление кочевых сеток и летковых вкладышей.

Если дороги плохие и пчеловод опасается перевозить пчел с открытыми летками, пользуются крышами с вмонтированными в них кочевыми сетками, а в летки вставляют вкладыши из частой металлической сетки. Вкладыш не позволяет пчелам забить леток и вместе с сеткой в крыше обеспечивает надежную вентиляцию:

Ульи грузят краном-погрузчиком, установленным на безбортовой автомашине (некоторые пчеловоды пользуются автокраном Львовского завода).

Прежде чем погрузить ульи на платформу, пчел, если летки не зарешечивают, слегка подкуривают. На дым, как известно, пчелы отвечают заполнением своих медовых желудочков медом, отчего они становятся менее раздражительными.

Погрузочно-разгрузочные работы, в зависимости от конструктивных особенностей подъемного устройства, выполняет один пчеловод или вдвоем. Когда работают вдвоем, один управляет автомашиной и погрузчиком, а другой следит за правильным захватом ульев и помогает расстанавливать их на платформе. Автомобиль движется между рядами ульев, отстоящих друг от друга на расстоянии свободного проезда машины и радиуса действия стрелы погрузочного механизма.

Ульи на платформе устанавливают в четыре ряда, крайние — летками в стороны, средние — внутрь, друг к другу. Такой порядок размещения очень удобен. Каждая пара ульев в рядах боковыми и задними стенками становится плотно друг к другу, что создает компактность и устойчивость их на машине.

Ульи можно грузить не по одному, а по нескольку сразу. Для этого пользуются небольшими контейнерами-платформами, на которых устанавливают по 4-5 ульев. Тросами захватывают платформу и краном переносят в кузов. Контейнеры второго яруса ставят на крыши ульев нижнего ряда.

Во время движения машины обеспечивается нормаль-ная вентиляция через летки: у ульев наружных рядов летки совершенно свободны, так как машина не имеет бортов, а между двумя внутренними рядами образуется коридор, по которому воздух устремляется, как по трубе, и создает вентиляцию, подобную принудительной.

Число ярусов будет зависеть от времени перевозки, количества корпусов на каждом улье, качества проезжих дорог. Ульи, состоящие из двух корпусов, ставят в три яруса, а З-4-корпусные (летняя перевозка) — в два. Важно, чтобы каждый ярус состоял из ульев с одинаковым числом корпусов. Если это не будет соблюдено, после загрузки машины в верхнем ярусе окажутся пустоты, которые затруднят окончательную упаковку. Чтобы этого избежать, при подготовке к перевозке число корпусов на ульях выравнивают.

Погруженные ульи увязывают веревками. Сразу же после упаковки трогаются в путь. По асфальтовым и хорошим проселочным дорогам едут с предельной скоростью, при езде по неблагоустроенным дорогам, особенно в местах с большими выбоинами, скорость снижают до 5-10 километров в час.

Перевозку заканчивают до восхода солнца. Когда расстояние до источников взятка покрыть за ночь не удается, движение можно продолжать и днем, но при одном условии, если погода пасмурная и прохладная. В этом случае по прибытии на место ульи из машины можно выгрузить и днем, так как пчелы, вышедшие из летков, не взлетят.

Продолжить путь в утренние и даже дневные часы можно и в хорошую погоду, но при условии, если гнезда пчел будут обеспечены вентиляцией через летки и крыши. Остановки машин с пчелами днем возможны, но на самое короткое время: вентиляция ульев на остановке резко ухудшается, беспокойство пчел усиливается.

При дальних перевозках пчел с открытыми летками перед восходом солнца делают остановку, машины разгружают, ульи расставляют прямо на землю, без подставок, дают пчелам облететься и поработать в течение всего дня. Вечером, когда пчелы возвратятся в ульи, их снова погружают на машины и продолжают путь.

Широко пользуются также водным транспортом.

Вынужденные остановки на день обычно делают в местах, где имеются источники взятка. Крайне необходимо на этот день обеспечить пчел водой. Пчелы, потревоженные перевозкой, испытывают жажду.

В лесных районах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где дороги трудно или совершенно непроходимы для автомобилей, пчел перевозят на вездеходах или тракторных санях.

Запаривание пчел и расплода при такой организации кочевки исключено.

Выгружают ульи с помощью того же погрузочно-разгрузочного устройства. Ульи размещают на заранее под-готовленные места сразу же по прибытии, не ожидая, пока вышедшие из них пчелы войдут обратно.

Если пользовались контейнерами, ульи оставляют в них, чтобы потом, при переезде к новым источникам взятка, также группой погрузить их в автомашину.

При перевозке пчел с закрытыми летками после вы-грузки, как только семьи успокоятся, вынимают летковые вентиляционные вкладыши. Если в отдельных ульях будет замечена течь меда, пчелам оказывают помощь сразу же после выгрузки. С началом облета потолки кладут на свои места. Как только пчелы облетятся, на ульи ставят корпуса под мед.

Американские пчелопромышленники на специально приспособленных безбортовых грузовиках одновременно перевозят до 300 ульев.

Корпуса с сушью, мaломедными рамками, воду для пчел (в степных районах), кочевые будки, весы для контрольных ульев, потолки, если пчел перевозят с летковыми вкладышами, и другие принадлежности подвозят к новому месту расположения пасек отдельно. При пчел под руками у пчеловода должен быть заправленный дымарь, лицевая сетка, электрический фонарик, топор, лопата.

Кочевка пчел на летние продуктивные взятки усложняется тем, что ульи состоят из большего, чем весной, числа корпусов, в них имеются свежеотстроенные и заполненные медом соты, сила семей и количество расплода в гнездах увеличились в 2-3 раза, температура воздуха стала более высокой.

При перевозке пчел после окончания одного продуктивного взятка к другому полномедные корпуса, особенно со свежеотстроенными сотами, снимают, а заполненные частично оставляют сверх гнезда. Всего оставляют по три, а более сильным, бывшим двухматочным семьям,- и по четыре корпуса.

Корпуса с зрелым (печатным) медом отправляют на центральную усадьбу для откачки, а с недозревшим и жидким перевозят вместе с пчелами к новым источникам взятка. Там их возвращают семьям для заполнения сотов медом и запечатывания.

Отправлять для откачки незрелый (незапечатанный) мед, как это пока многие делают, нельзя. Он содержит много излишней влаги и еще не приобрел своих натуральных свойств. Такой мед имеет низкие питательные и лечебные свойства, не выдерживает длительного хранения. Так называемое искусственное дозаривание, к которому прибегают некоторые хозяйства из районов с бурным взятком, хотя и позволяет удалить из меда какой-то процент влаги, не делает его натуральным, аналогичным откачанному из запечатанных сотов.

Освобождение корпусов от пчел — очень трудоемкая операция. Если 6ы с каждой рамки пчел пришлось стряхивать или сгонять дымом, то на это ушло 6ы слишком много времени, а в страдную пору, когда из-за опоздания с вывозом пасек к источникам взятка только на один день промышленная ферма может потерять несколько тонн меда, это время очень дорого.

Чтобы ускорить и облегчить отбор меда, особенно от среднерусских пчел, которые от дыма раздражаются и жалят, пользуются специальными удалителями пчел или химическими веществами с резким отталкивающим запахом. В США, в частности, широко распространен прибор Портера, которым пользуются и некоторые наши пчеловоды. По одному-два его монтируют в потолок улья (рис.).

Удaлитель Портера (рис.) представляет собой небольшую овальную коробку с одним входным отверстием в крышке диаметром 30 миллиметров и двумя выходами по торцам. Дно удалителя сетчатое. Внутри к боковым стенкам коробки справа и слева от входного отверстия под углом друг к другу прикреплены очень тонкие пружинящие пластинки по две с той и другой стороны. Эти пластинки немного не доходят до дна и крышки коробки, что позволяет пчеле легко раздвигать их при выходе из удалителя. Свободные концы пластинок образуют проход около 4 миллиметров. Через эту щель пчела свободно выходит из удалителя, но войти в него не может. Удалитель, который монтируется в углу потолка, имеет одно выходное отверстие и соответственно одну пару пластинок. Из него пчелы уходят не вниз гнезда, а наружу, через специaльную летковую щель, проделанную в стенке потолка.

Работает удалитель безотказно. Для освобождения 1 -2 медовых корпусов требуется не менее 10-12 часов.

В промышленном пчеловодстве часто возникает необходимость освободить медовые корпуса от пчел за более короткий срок. В этих случаях обычно пользовались чистой карболовой кислотой (феноловый спирт), которая действует на пчел отпугивающе.

От паров фенола пчелы покидают медовые корпуса в течение 2-3 минут. Но в прохладную погоду действие его резко ослабевает. Фенол — яд. При длительном применении у пчеловода возникают признаки отравления организма. Если рамы, пропитанные карболовой кислотой, не удалить с ульев своевременно и задержать их еще хотя бы на 2-3 минуты, что практически неизбежно, ее запах впитывается медом.

В последние годы вместо карболовой кислоты стали применять бензальдегид -очень эффективное и безвредное для человека химическое соединение.

Пользуются им так. По наружному размеру корпуса вяжут раму из реек шириной 40-50 миллиметров. С одной стороны ее обтягивают хлопчатобумажной тканью (байкой), предназначенной для пропитывания бензальдегидом, а сверх нее прибивают такого же размера лист белой или оцинкованной жести, которая не позволит парам химического вещества улетучиваться в атмосферу или чрезмерно быстро испаряться от солнечного перегрева. Высота рамы (до 50 мм) исключает возможность со-прикосновения ткани с верхними брусками рамок. Ткань равномерно и слегка смачивают из пульверизатора бензальдегидом. Раму помещают сверху медовых корпусов на 3-4 минуты.

Под действием паров химического вещества пчелы уходят вниз.

Свободные от пчел медовые корпуса снимают и, чтобы пары окончательно выветрились, некоторое время держат открытыми.

Чтобы ускорить работу по отбору медовых корпусов, надо иметь не одну, а 2-3 рамы. Пользуясь ими одновременно, можно в течение часа отобрать медовые корпуса у 30 семей пчел.

В практику американских пчеловодов-промышленников входит способ освобождения медовых корпусов от пчел выдуванием их струей воздуха.

На фермах, где имеются источники электроэнергии, пользуются обычным хозяйственным пылесосом, переключив его с всасывания на дутье. Перед летком улья, из которого отбирают мед, кладут крышу вплотную к подставке, на нее ставят пустой корпус, а на него -снятый медовый. Вынимают крайние рамки, остальные раздвигают, чтобы расширить улочки. Включают пылесос и наконечником шланга проводят вдоль каждой улочки, выдувая из них пчел. Свободный от пчел корпус заменяют новым медовым и также освобождают его от пчел. Выдутых пчел вытряхивают из корпуса перед летком. Медовые корпуса на тележке отвозят к автомашине.

В полевых условиях, где электроэнергии нет, пользуются специальным агрегатом, который приводится в действие бензиновым мотором. Он имеет камеру, в которую выдувают пчел из корпуса, а из нее пчелы легко попадают в свой улей через леток. Этот агрегат позволяет добиваться самой высокой производительности труда на отборе медовых корпусов.

Медовые корпуса грузят на автомашину, размещая их штабелями.

Под каждый нижний корпус подставляют противень из белой жести или других материалов, не портящих мед. В противни будет собираться мед, вытекающий из сотов при транспортировке. Чтобы мед не пылился в пути, не растаскивался пчелами на остановках и не перегревался на солнце, каждый штабель медовых корпусов накрывают таким же противнем.

В. Родионов, И. Шабаршов

«Многокорпусный улей и методы пчеловождения»

У нас и за рубежом наибольшее распространение получил метод, который по своему воздействию более эффективен, чем способ разрыва гнезда. Он состоит в следующем.

Улей с семьей, подготовившейся к роению, относят в сторону. На его место ставят новый из одного корпуса, заполненного рамками вощины и одним сотом (в середине) с молодым расплодом. Этот корпус накрывают разделительной решеткой. На нее ставят пустой корпус. Из отставленного улья поочередно вынимают рамки, стряхивают с них пчел перед летком (на сходни) и, не ожидая, пока ранее стряхнутые войдут в улей, в той же последовательности помещают в пустой корпус нового улья. Маточники уничтожают. Так поступают и с остальными корпусами и рамками роевой семьи.

Объем улья переселенной семьи после этой операции увеличивается на один корпус, гнездо в корне перестраивается (рис.).

Стряхивание с рамок ошеломляюще действует на пчел. Тот факт, что они внезапно оказываются вне своего гнезда, а многие из них совсем еще не видели дневного света, так как пока не выходили на облет, и само стряхивание, очевидно, вызывает весьма сильное перевозбуждение нервной системы. Одни из них как вкопанные останавливаются на месте и, высоко подняв брюшко, сильно трубят, словно просятся в чужой улей; другие взлетают и сиротливо кружатся, будто отыскивают матку; третьи боязливо, с остановками, идут в леток; четвертые забиваются под прилетную доску или скучиваются на передней стенке улья… До этого мощная, как единый организм, семья, которая жила под воздействием роевого инстинкта, пришла в замешательство и словно распалась на составные части.

Такое состояние по праву можно назвать шоковым, когда в результате чрезвычайного перенапряжения нервной системы сильно затормаживаются инстинкты, до этого направлявшие жизнь и деятельность семьи.

Инстинкт роения не восстанавливается и тогда, когда пчелы войдут в улей вместо находившихся внизу сотов, частично занятых пертой и свободных от расплода, они встречают голые листы искусственной вощины; мед, который по природе своей пчелы сберегают наверху, оказывается под расплодом, то есть в неестественном положении.

Матка, не имея возможности через разделительную решетку войти в гнездо, остается внизу. Большая часть молодых пчел уходит наверх, к расплоду, и постепенно начинает уход за ним. Очень много пчел остается в нижнем корпусе, возле матки, и энергично начинает тянуть вощину, обосновывая здесь новое гнездо. Эта часть семьи, по существу, оказывается на положении роя. У нее, так же как и у только что отделившегося и поселившегося в дупле роя, нет ни гнезда, ни расплода. Поэтому пчелы этой семьи с энергией, присущей естественному рою, сразу приступают к организации гнезда.

Пчелы, которые готовятся выйти с роем, как известно, не участвуют ни в ульевых, ни в полевых работах. Скучиваются они обычно на крайних рамках и стенках улья, в стороне от расплода и на нем, совершенно выключаясь из трудового ритма. Такое поведение пчел биологически оправдано: будущему рою в естественных условиях предстоит самому, без какой-либо помощи заново создать гнездо, запастись кормами, нарастить молодых пчел к зиме, то есть создать условия, которые обеспечили 6ы ему жизнь и способность размножаться. Если бы пчелы, образующие ядро будущего роя, своевременно не выключались из общих работ семьи, а продолжали активно участвовать в них, то они растратили 6ы свою энергию и не были способны ни к строительству сотов, ни к выкармливанию расплода.

В результате применения этого противороевого метода прежде всего разрушается ядро уже сформировавшегося роя и все пчелы включаются в активную и достаточно продолжительную работу. Из такого контингента пчел рой сформироваться уже не сможет. Когда накопится молодых пчел столько, что из них может образоваться ядро нового роя, пройдет значительный срок, который приблизит семью к главному взятку. В эту пору, как известно, даже в семьях, готовых отпустить рой, инстинкт роения угасает.

Роевая семья перестраивает старое гнездо, отодвинутое за разделительную решетку. Мед она переносит в верхний корпус и в освобождающиеся от расплода соты, находящиеся под ним.

Так скомплектованное гнездо устраняет скученность пчел, рассредоточивает их по всем четырем корпусам, притом нижний корпус с маткой оттягивает на себя огромную массу пчел, главным образом тех, которые готовились улететь с роем. Они здесь очень спешат отстроить соты, потому что не выносят разруху гнезда перед летком. К тому же таксе состояние гнезда само по себе оказывает на пчел противороевое действие. «Из опыта известно и то, — писал еще Н. М. Витвицкий, — что поставление пустых улейков (надставок.-Авт.) наверху празднующих не препятствует их роению, а только заставляет пчел сносить мед… Если подмостить пустой улей или такую же подмостку под сказанные ульи, то они всего чаще не роятся».

Все это долго держит семью в напряжении. Инстинкт роения в этих условиях гаснет окончательно. Активность семьи не снижается. С этого времени ее деятельность начинает подчиняться инстинкту накопления кормов.

В корпусе с открытым расплодом, вдали от матки, пчелы нередко закладывают свищевые маточники. Как только они будут запечатаны (через 8-9 дней после проведенной операции), их выламывают до единого. Если вот-вот наступит главный взяток, разделительную решетку удаляют. Объем улья увеличивают с учетом силы семьи и характера ожидаемого медосбора.

Если до взятка еще далеко (2-3 недели), взамен выломанных маточников дают один зрелый от другой высокопродуктивной семьи. В этом случае матку отделяют от корпусов с расплодом и маточником не одной, а двумя решетками и корпусом суши между ними. В одном из верхних корпусов (над второй разделительной решеткой) открывают леток, через который матка выйдет на спаривание.

Как только молодая матка приступит к яйцекладке, разделительные решетки вынимают. Медлить с этой операцией нельзя. Замечено, что на 7-10-й день работы после спаривания матка становится намного тяжелее, чем в первые 2-3 дня яйцекладки, и ей поэтому бывает труднее бороться со своей соперницей — зимовалой маткой. Объединенная семья, в которой обычно остается молодая матка, о роении не помышляет и активно включается в медосбор.

В. Родионов, И. Шабаршов

«Многокорпусный улей и методы пчеловоджения»

Опасность возникновения в семьях роевого состояния может устраняться также организацией так называемых противороевых отводков.

В практическом пчеловодстве чрезвычайно важно правильно определить качественное состояние семьи и время отбора от нее пчел и расплода для отводка. Если семья еще недостаточно сильна и первые признаки роевого состояния у нее не проявились (она еще не приступила к выращиванию трутневого расплода), формировать от нее отводок нельзя. Это ослабит ее и задержит рост. Наоборот, если пчелы уже отстроили мисочки для роевых маток, -время организации отводка упущенo.

Готовой к искусственному роению можно считать ту семью, гнездо которой состоит не менее чем из двух заполнненных пчелами и расплодом корпусов и при наличии зрелого трутневого расплода. В многокорпусных ульях противороевые отводки формируют делением семей пополам.

На пасеках Башкирской опытной станции пчеловодства их формируют так: улей открывают, в улочки пускают несколько клубов дыма. Большинство пчел и матка сразу же покинут верхний корпус и спустятся вниз (башкирская популяция пчел особенно активно реагирует на дым). После этого верхний корпус снимают и отставляют в сторону, нижний накрывают глухим потолком и вместе с дном поворачивают на 180 градусов. На него помешают снятый прежде корпус с расплодом, дают зрелый маточник и в корпусе открывают леток.

Когда отводки формируют на неплодных маток, их пускают в ульи в конце дня через леток. Сверх улья кладут потолок, мат и надевают крышу (рис).

Возле улья сразу же возникает сутолока пчел. Не находя летка на прежнем месте, они начинают облетывать улей со всех сторон. Часть из них входит в леток отводка, расположенного в прежнем направлении, но оказавшегося немного выше, а остальные отыскивают свой старый леток. Между отводком и семьей с маткой пчелы распределяются примерно поровну. Разлет длится 2-3 часа.

С первых же минут семья и отводок, имеющие пчел и расплод всех возрастов, начинают жить самостоятельно и полнокровно. Через день-два на корпус семьи с плодной маткой ставят корпус с маломедными рамками и вощиной. По мере роста семьи и отводка объем гнезд увеличивают.

Отбор значительной части пчел и расплода ослабляет основную семью, что значительно отдаляет ее от того критического рубежа, на котором инстинкт роста уступает место инстинкту роения. Эта операция как 6ы возвращает семью в то качественное состояние, в котором она пребывала в пору своего активного развития. Период ее биологического созревания увеличивается и продолжается столько, сколько обычно требуется семье для накопления новых, необходимых ей резервов пчел и расплода.

В семьях башкирских пчел инстинкт роения обычно начинает проявляться тогда, когда в гнездах накапливается не менее двух корпусов пчел и расплода. Каждая разделенная семья достигает такого размера спустя примерно 4 недели. Дальнейший рост семьи, вплоть до начала взятка с липы, на Башкирской станции стимулируют другим противороевым приемом — постановкой корпусов вразрез.

Перед началом медосбора с липы семьи с отводками объединяют, удаляя разделяющую их перегородку (потолок).

Практическое значение такой организации отводков состоит не только в ее противороевом воздействии, но и в том, что она дает возможность выращивать дополнительные резервы пчел и расплода, необходимые для использования бурного башкирского главного взятка, и ежегодно в наилучшую пору сезона заменять маток.

Хороший противороевой эффект дает отводок, отделенный от материнской семьи не глухой перегородкой, а разделительной решеткой.

Принцип формирования отводка тот же: матку с пчелами дымом сгоняют в нижний корпус.

После этого верхний корпус отставляют в сторону, а нижний накрывают разделительной решеткой. На нее помещают корпус с сушью и вощиной, накрытый второй разделительной решеткой, и сверху ставят корпус с расплодом для отводка. Ему дают зрелый маточник, в корпусе открывают леток. После этой операции пчелы материнской семьи рассредоточиваются по всем трем корпусам, в результате чего устраняется перенаселенность и опасность обострения роевого инстинкта. Это рассредоточение, кроме того, приводит к обособлению двух самостоятельных семей. С выходом молодой матки в отводке это обособление становится более ярким. Пчелы отводка начинают летать через свой леток, хотя общение обеих семей через решетки продолжается. Тонус материнской семьи повышается; она как 6ы вновь возвращается в фазу роста.

Из нижнего корпуса пчелы будут переносить открытый мед в корпус с сушью, находящийся между решетками, и туда же складывать свежий мед. Освобождающиеся из-под меда и расплода ячейки матки используют под засев.

В отводке ко дню начала работы матки соты также освобождаются от расплода. Мед, находящийся в корпусе, расположенном под отводком, пчелы почти постоянно переносят вверх. Это является хорошим стимулятором работы матки. Отводок не приходится подсиливать, подкармливать и снабжать водой.

Молодая матка отводка в таких благоприятных условиях развивает предельно высокую яйцекладку с первых же дней работы.

Имеются наблюдения, что при содержании в улье двух семей. общающихся между собой, работа маток усиливается. Они, стремясь обосновать свои гнезда, как бы вступают в соревнование, а пчелы-кормилицы предельно загружаются работой по уходу за расплодом.

Отводки, сформированные по тому и другому способу, становятся полноценными с первых же минут их самостоятельной жизни. Они состоят из пчел и расплода разных возрастов, тогда как обычные отводки формируют только из печатного расплода и нелетных пчел.

С ростом семей гнезда увеличивают: на них ставят по второму корпусу. Средний, если он заполнен медом, заменяют новым, а его переносят на верх улья. Объем улья, состоящего из пяти-шести корпусов (по два рас-лодных и одного-двух медовых), обеспечивает нормальный рост семей и работу пчел по сбору меда вплоть до наступления главного взятка.

В случае необходимости осмотра гнезда материнской семьи корпуса с отводками снимают и отставляют в сторону на снятую крышу.

Противороевой отводок — это не только верное средство предупредить роение, это еще и дополнительно два корпуса пчел и расплода на каждую семью, по меньшей мере пуд меда, это 10 новых сотов, молодая племенная матка взамен старой и, наконец, мощная семья к зиме. А занимает это всего 3-5 минут, затраченных на сформирование отводка, 1-2 минуты на постановку второго корпуса для расширения его гнезда, столько же на присоединение к семье.

Важную роль в предотвращении роения играет наследственность пчел.

На промышленных пчеловодных фермах стараются разводить пчел, не склонных к роению. Маток таких линий получают из государственных пцелопитомников или выводят на своих матковыводных пасеках.

Хотя приемы, обеспечивающие высокую яйцекладку маток и быстрый рост семей весной, одновременно оказываются очень эффективными и против возникновения роевого состояния, на промышленных пасеках все же не исключены случаи, когда отдельные семьи стремятся к роению. Чаще всего это бывает от несвоевременной постановки на ульи новых корпусов.

Семьи, которые заметно снизили лет, подвергают контрольному осмотру. Для этого не требуется разбирать улей и вынимать рамки. Лезвие пчеловодной стамески подсовывают под низ верхнего корпуса сзади улья на 1,5-2 сантиметра. В образовавшуюся между корпусами небольшую щель слегка дымят, чтобы отогнать пчел. После этого нажимом на стамеску разрыв между корпусами увеличивают, в улей снова пускают дым, приподнимают заднюю сторону корпуса и подпирают ее стамеской (рис.).

От дыма пчелы приподнятых корпусов поднимутся вверх, а нижних — уйдут внутрь гнезда. Если семья готовится к роению, на обнажившихся нижних частях сотов непременно обнаружатся маточники. В крайнем случае придется посмотреть и следующий корпус.

Некоторые пчеловоды поступают несколько иначе. Каждый новый корпус с искусственной вощиной и сушью ставят на верх ульев и по ходу строительства сомов определяют, находятся ли семьи в стадии роста или закончили его и вошли в новое качественное состояние -роевое. Это дает возможность контролировать состояние семей, не разбирая гнезд.

Все работы, выполненные на пасеке весной, в результате которых создаются благоприятные условия для жизни и деятельности пчел, включая приемы, предупреждающие роение, являются звеньями единого метода выращивания сильных семей и составляют его сущность.

В. Родионов, И. Шабаршов

«Многокорпусный улей и методы пчеловождения»

На определенном этапе развития в семье пчел проявляется инстинкт роения — она стремится к тому, чтобы выделить из своей среды рой.

Размножаться может только та семья, которая к определенному времени станет биологически полноценной или, как говорят пчеловоды, созреет, то есть будет состоять из десятков тысяч рабочих пчел, нескольких сотен половозрелых трутней, плодной матки и иметь отстроенное и заполненное медом и расплодом гнездо. Если выпадет хотя бы одно из этих звеньев, семья не будет способной отпустить рой.

Известно, что первый рой выходит с плодной маткой. Он в состоянии создать себе новое гнездо и продлить существование вида, если этому будут благоприятствовать погодно-медосборные условия. Но пчелы, оставшиеся в улье, даже несмотря на благоустроенное гнездо, запасы корма, молодую матку и обилие нектара в природе, не смогyт создать биологически полноценную семью, если их матка останется неплодной.

Природа исключила возможность вырождения вида, позаботившись в первую очередь о надежности акта спаривания. Именно для этого семья, готовящаяся к роению, выращивает огромное количество трутней, несравненно большее, чем требуется для спаривания с маткой.

В животном мире, в том числе и у пчел, к этому акту бывают способны только особи половозрелые. Пчелиные матки половой зрелости достигают через шесть-семь суток после выхода их из маточников. Трутням же на это требуется срок в два раза больший. Кроме того, цикл развития трутней на 8 дней длиннее цикла развития матки. Вот почему, готовясь к роению, пчелы приступают к выводу трутней в первую очередь и делают это заблаговременно. «Вывод трутней может быть отмечен как особый этап жизни семьи,- писал профессор Г. А. Кожевников.- С биологической тонки зрения это, конечно, первый шаг в подготовке важнейшего момента в жизни пчелиной семьи — роения.

Безусловным признаком подготовки семьи к роению надо считать появление на сотах трутневых ячеек. Пчелы чистят такие ячейки, приготовляя их под расплод, а если их в гнезде нет- строят заново или, жертвуя пчелиными, переделывают их в трутневые. Матка засевает их яйцами. Замечено, что чем больше в гнезде трутневого расплода, тем сильнее стремление семьи к роению.

Немного позднее пчелы оттягивают мисочки — основы будущих роевых маточников. Правда, эти внешние признаки не всегда являются верным доказательством того, что семья непременно отпустит рой. Особо продуктивные семьи, которые из года в год не роятся, тоже в известной степени заботятся о трутнях. Это и понятно. Природа тоже заложила в них задатки к размножению. Они-то и дают о себе знать. Но в дальнейшем в этих семьях складываются, вероятно, такие условия, в которых инстинкт роения встречает какие-то препятствия, затормаживается, а потом и окончательно устраняется.

Инстинкт роения более ярко проявляется в поведении самих пчел. Как только матка положит в мисочки яйца, семья резко снижает работоспособность. Еще вчера пчелы активно несли в улей нектар и пыльцу, а сегодня -будто опустел улей. Число вылетов пчел уменьшается в несколько раз. В улье формируется рой. Основой его становятся молодые пчелы. К этому времени их накопляется столько, что они составляют главные резервы семьи, но применения своему труду не находят. С работой в улье (кормление расплода) вполне справляется какая-то часть семьи.

Так как матка, которую пчелы готовят к вылету, уменьшает количество откладываемых яиц, объем работ в улье с каждым днем сокращается. К тому же гнездо вполне благоустроено: в нем много меда и рамки заполнены расплодом всех возрастов, то есть создано все, что обеспечит существование семье, оставшейся после выхода роя.

Роевая семья меда в улей почти не вносит, а живет за счет собранного ранее, соты не строит.

Такое состояние длится более трех недель. В первые 10-12 дней формирования роя пчелы выполняют лишь самые необходимые работы по уходу за открытым расплодом. Кстати сказать, роевое состояние продолжается и после выхода роя-первака еще около двух недель. Но даже и тогда, когда в материнской семье восстановится прежняя работоспособность (после осеменения молодой матки), она уже не может дать много товарной продукции — сила ее в результате дробления ослабла, а взяток подошел к концу. Если роевой период совпадает с главным взятком, особенно не сильным, но продолжительным, он не используется. Чем больше таких семей, тем меньше товарной продукции. Пасека может даже не дать дохода.

Продуктивность семей обусловливается не только их силой, но и работоспособностью в решающий период сезона. Нередки случаи, когда удается вырастить семьи огромной силы, а товарной продукции получить от них меньше, чем от средних или даже более слабых. Так, семьи весом 4-5 килограммов иногда оказываются более продуктивными, чем те, которые по весу в 2 раза превосходят их. Это чаще всего бывает у пчеловодов, научившихся наращивать большую массу пчел, но не умеющих управлять ею. Потому-то семьи с меньшим количеством пчел, но находящиеся в деятельном состоянии в период главного взятка и собирают меда больше, чем сильные, но вошедшие к тому времени в роевое состояние.

Роение как способ естественного размножения пчелиных семей на крупных фермах должно быть сведено на нет. Оно не только резко снижает товарность пасек, но и не позволяет пчеловоду обслуживать большое количество пчелиных семей, что в корне противоречит природе промышленного пчеловодства.

Низкая производительность труда на многих колхозных и совхозных пасеках, где пчел содержат еще в 12-рамочных ульях, во многом объясняется тем, что роение там не устранено и, больше того, почти не поддается контролю. Пчеловоды вынуждены по целому месяцу просиживать на пасеках, карауля рои. Это-то и не дает возможности увеличить им норму нагрузки.

Чтобы не допустить роения, надо знать причины, порождающие его. Роевое состояние пчел в большинстве своем вызывается теснотой гнезда и духотой в нем, низкой яйценоскостью матки, наследственностью пчел и некоторыми другими факторами.

Весной, когда семья находится в стадии роста, матка с каждым днем откладывает яиц все больше и больше. Если гнездо тесно (что часто наблюдается в 12-рамочном улье), может наступить такой момент, когда недостаток площади свободных сотов начнет ограничивать яйцекладку. Ячеек, освобождающихся от расплода, оказывается меньше, чем их требуется для обеспечения интенсивной работы матки. Ежедневно увеличивающиеся резервы молодых пчел, оставшись из-за недостатка расплода без дела, создают перенаселенность гнезда, а полевые пчелы не вылетают за нектаром, потому что не имеют места для его размещения. Скученность в гнезде создается и в плохую погоду, когда пчелы вынуждены находиться дома.

В тесном гнезде становится все труднее и труднее удержать оптимальную температуру. Она поднимается до 37 градусов. Повышению температуры способствует и наличие большого количества печатного расплода, который, являясь своеобразным генератором тепла, даже сам по себе, без помощи пчел, может создавать температуру в 36 градусов. Повышение температуры выше оптимальной только на один градус отрицательно действует на расплод, замедляя его развитие или вызывая непропорциональный рост отдельных органов у личинок и куколок. Если путем усиленной вентиляции гнезда, к которой прибегают пчелы среднерусской популяции, не удастся понизить температуру, а это сделать действительно нелегко, хотя на вентилирование и переключается целая армия пчел, большое количество их временно уходит из улья. Южные степные пчелы, которые живут в условиях, где температура воздуха в тени достигает 40 градусов и более, выработали свойство, противоположное пчелам лесных районов. В жару они замирают на сотах и стенках ульев, часами просиживая в полном бездействии. Нормальный ритм работы пчел в душном и тесном гнезде нарушается, активность их падает.

Низкая яйценоскость маток как следствие старости или плохой наследственности — одна из причин, обостряющая роевой инстинкт пчел. В первый весенний месяц матки любой плодовитости вполне удовлетворяют материнскую потребность перезимовавших пчел в воспитании потомства. С увеличением числа нарождающихся пчел возможность к выращиванию расплода в семье возрастает в несколько раз, и, если матка несет мало яиц, что и бывает, когда она стара или по своей природе неплодовита, возникает несоответствие между количеством пчел-кормилиц и открытым расплодом. Это несоответствие наступает раньше и бывает большим в семьях со старыми, быстро утомляющимися матками, физиологически неспособными дать такое количество яиц, которое откладывают молодые и сильные. Пчелы-кормилицы не находят работы, соответствующей их возрасту. Они и становятся ядром будущего роя.

Роению способствует и недостаток в улье сотов, пригодных под расплод и для складывания меда. Гнездо пчел всегда должно быть таким, в котором все жизненные процессы семьи протекали бы наиболее полно и с наименьшей затратой энергии. В период весеннего роста оно должно удовлетворять потребность матки в яйцекладке, ульевые пчелы могли бы найти в нем работу по уходу за расплодом и строительству сотов, а полевые — место для складывания вносимого меда и пыльцы.

Известно, что яйценоскость матки может быть высокой только в гнездах, нацело состоящих из рабочих правильно отстроенных ячеек. Если на пути работы матки встретятся ячейки переходные, забитые пергой, опоношенные, заплесневелые или трутневые, она их будет обходить. В период замены зимовалых пчел молодыми, матки избегают откладывать яйца в светлые соты, в которых ранее расплод не выводился, а в более позднее время неохотно засевают слишком темные, старые.

Яйценоскость матки может снизиться, если гнездо случайно окажется разделенным медо-перговым барьером. Чаще всего это бывает в 12-рамочных ульях и лежаках. Через этот барьер матка в большинстве случаев не переходит и вынуждена ютиться в какой-то одной, нередко меньшей части улья. Расширение гнезда одиночными рамками, которые периодически подставляют сбоку, фактически не увеличивает его полезную площадь и не устраняет излишнюю скученность пчел — причину тесноты и духоты в гнезде.